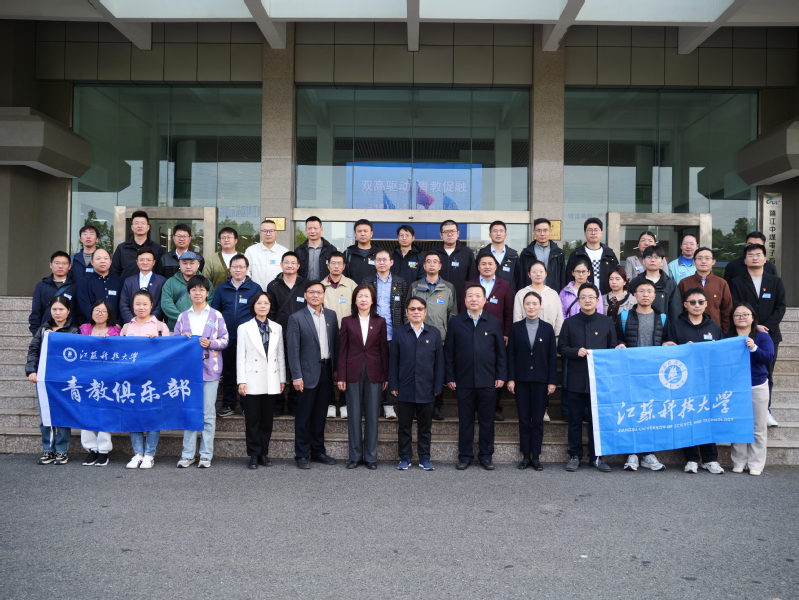

当理论研究遇上火热实践,一场围绕“双高协同”的深度对话在学校与地方推进高校与高新区创新链与产业链高度契合的生态圈热烈展开。青年博士作为高校科研队伍的重要生力军,其入职前几年正是科研方向定型与创新能力突破的关键成长期。为推动青年博士走出实验室、融入产业链,10月27日下午, 组织近50名青年博士团走进镇江高新区,开展以“双高驱动 青教促融”为主题的学习交流与技术项目对接活动,这是学校与高新区深化“红帆领航链通高新”产业链党建联建、推动“双高协同”走深走实的有力探索。

本次活动由 党委组织部、镇江高新区船舶与海洋工程装备产业链联合党委、校工会委员会及青教俱乐部联合主办,吸引了来自船海、机械、能动、自动化、海洋等多个学院的青年博士教师踊跃参与。

校党委常委、副校长、工会主席李木旺,机关党委书记、党委组织部副部长祁凯,校工会常务副主席李明睿,能源动力工程学院党委书记戴楚怡,海洋学院党委书记王彪,科学技术研究院副院长王庆丰,工会副主席刘剑等,与青年博士团全程参与了活动。市委组织部组织一处处长薛锦涛、镇江高新区党工委副书记司信年、学校驻镇科技镇长团团长崔祥民参加座谈,中船动力董事长潘海飞主持座谈会。

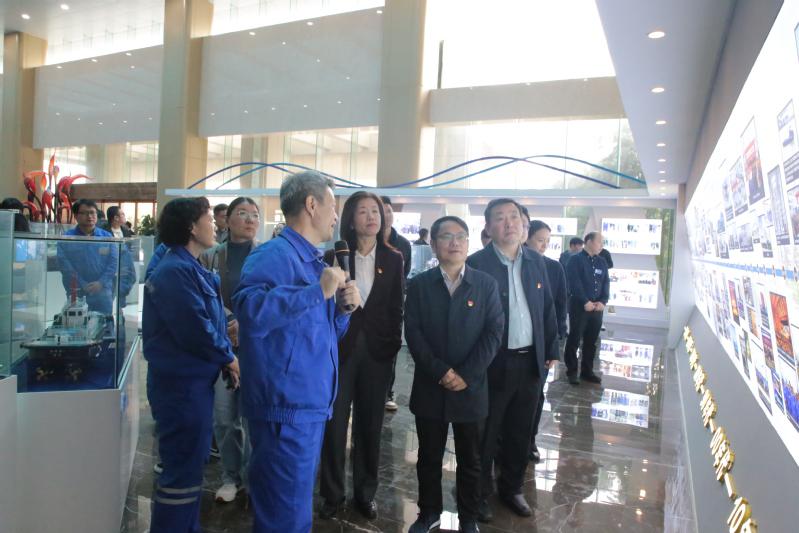

在实地调研环节,博士团走访了先进船舶海工区域技术转移转化中心(包括哈工大研究院、镇江智能智造研究院)、镇江船厂和中船动力等重点平台与企业。在“企业红色导师”的带领下,博士团深入企业党建文化展厅、生产车间与技术研发中心,直观感受党建与生产经营深度融合的实践路径,了解高新区在船舶海工、能源动力、智能制造等领域的产业基础与技术优势。

在生产一线设置的“车间课堂”上,企业技术负责人直面当前研发中的“卡脖子”难题,如智能船控系统、绿色动力技术、狭小空间焊接机器人等,并与青年博士展开初步交流。这种“走进车间、直面问题”的方式,为后续精准对接奠定了坚实基础。

座谈会上,青年博士与企业代表齐聚一堂,围绕技术需求、政策支持与合作机制展开深入交流。

高新区党群工作部汇报了“红帆领航·链通高新”先锋行动推进情况,推动党建与业务同频共振。“技术攻坚”先锋队介绍了“双高协同”校企合作项目与“团山人才”政策,为青年博士落地创业提供制度保障。“产教融合”先锋队则汇报了基于“三单”机制梳理的27项企业技术需求,涵盖船舶海工、高端装备制造等多个方向。六家重点企业逐一阐述当前关键技术需求与合作意向,包括狭小空间焊接机器人、大型动力系统仿真、新燃料发动机研发等方向。青年博士代表积极回应,分享在智能制造、机器视觉、3D打印等领域的研究成果,并就创业政策与成果转化机制提出建议,希望高新区在资金支持与项目孵化上提供更灵活保障。

市委组织部组织一处处长薛锦涛在点评中指出,产业链党建不仅是组织建设,更是资源对接、政策协同与创新驱动的重要平台。他强调,要通过党建联建打破地域、层级与行政壁垒,推动高校科研成果与企业发展需求精准匹配,实现“组织固链、服务优链、创新强链”。

学校驻镇科技镇长团团长崔祥民表示,科技镇长团作为高校与地方的重要桥梁,将充分发挥纽带作用,推动“双高协同”走深走实。下一步将通过有组织科研+有组织转化机制,在大型动力系统仿真、新燃料发动机智能制造等重点领域开展联合攻关,确保合作项目落地见效。

镇江高新区党工委副书记司信年表示,高新区将持续优化“三单机制”,推动需求对接闭环管理,并探索项目评价与激励机制,确保合作成果落地见效。他指出,本次活动是校地双方深度合作的重要实践,高新区将全力打造优质创新生态,希望青年博士将高新区作为科研成果转化的“首选基地”,与企业共建“创新共同体”。

党委常委、副校长李木旺在总结讲话中强调,学校高度重视“双高协同”发展,鼓励青年博士“把论文写在大地上”,深入产业一线发现问题、提炼课题,实现科研价值与产业价值双赢。他特别指出,学校将进一步加强与高新区的战略合作,通过共建研发平台、联合技术攻关等方式,推动产学研深度融合,共同谱写“双高协同、互利共赢”的新篇章。

本次活动经过前期近十天的线上互动与当天现场需求对接,已形成十余位青年博士的明确合作意向,覆盖企业提出的全部技术需求领域,体现了校企双方供需匹配的高度契合,也展现了党建引领下组织化科研对接的强大效能。通过组织共建、平台共享、需求共答,校地企三方进一步凝聚共识、明确路径、激发动能。未来, 与镇江高新区将继续以党建为引领、以产业为导向、以人才为支撑,共同书写船舶海工产业高质量发展的新篇章。

(撰稿:刘凯 初审:罗文 二审:邹佳静 终审:张强 编辑:罗文)

返回列表页

返回列表页